En 1992 pasé medio año estudiando en Leicester, Inglaterra. Con ganas de conocer la región, decidí saltarme las clases una vez por semana para visitar lugares que me interesaban. Una mañana, emprendí el viaje hacia el campo de batalla de Bosworth: el escenario del último gran conflicto de las Guerras de las Rosas, librado en 1485. Fue allí donde Enrique Tudor derrotó a Ricardo III. Es también el lugar donde Shakespeare hace que Ricardo exclame: «¡Un caballo, un caballo, mi reino por un caballo!»—antes de morir en combate, junto con unos 1.200 soldados.

No fue fácil llegar hasta allí. Tomé varios autobuses diminutos y finalmente llegué a Bosworth Market. Llovía a cántaros. Una amable mujer de una tienda se apiadó de mí, cerró su establecimiento, me prestó un paraguas y me llevó en coche los últimos kilómetros hasta el campo de batalla.

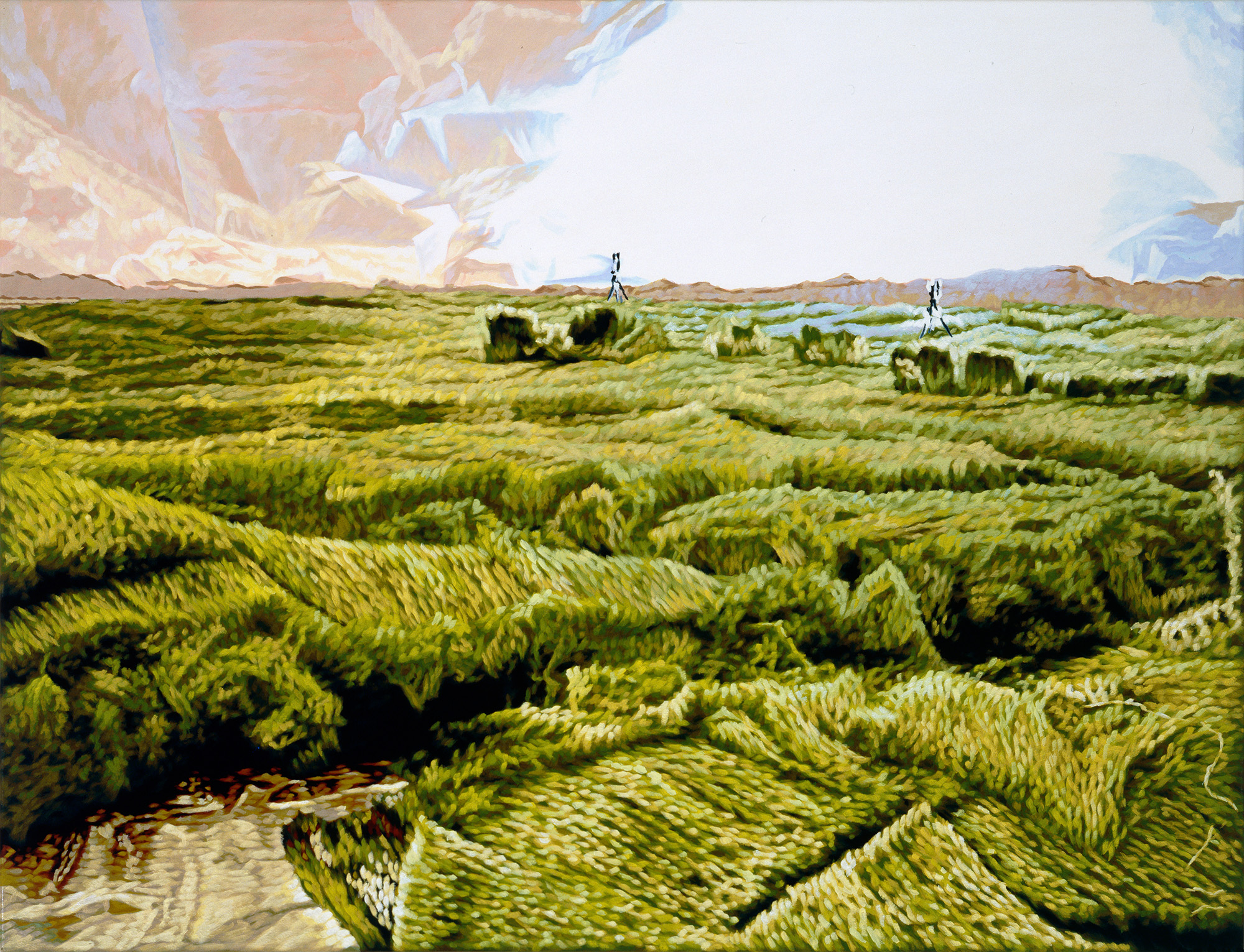

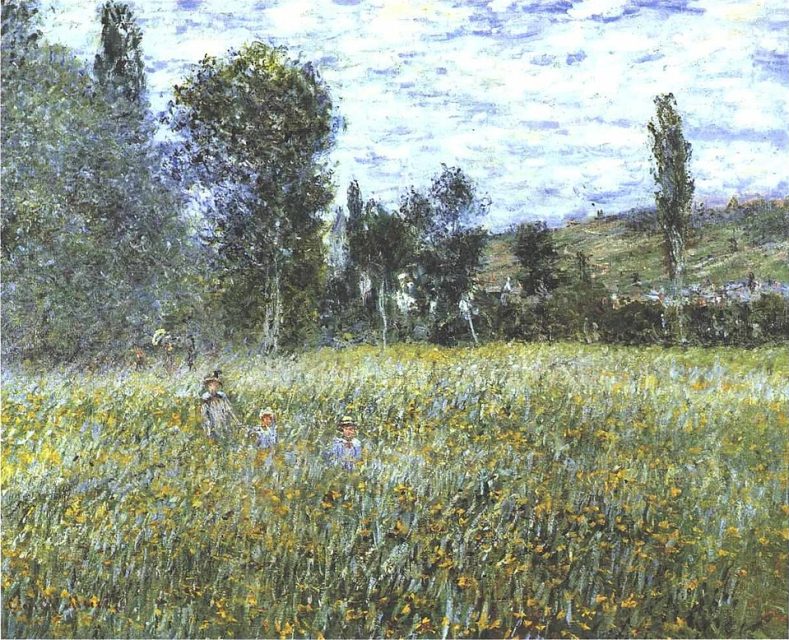

Cuando llegué, no era más que una extensión de hierba.

Recuerdo caminar sobre el campo húmedo y embarrado, intentando evocar la imagen de una batalla medieval: los soldados en lucha, los caballeros cargando, todo el estruendo y el caos. Pero solo veía la simple hierba verde.

Años después, en 2010, los arqueólogos descubrieron que el lugar real de la batalla se encontraba unos dos kilómetros más allá. Ni siquiera había caminado sobre el verdadero terreno donde ocurrió. Pero incluso allí, en el sitio auténtico, no hay nada que ver. Solo hierba.

Algunos años más tarde, el padre de un amigo, que era profesor de literatura inglesa, me dio a conocer el poema Grass de Carl Sandburg, de su colección Cornhuskers (1918):

Amontona los cuerpos en Austerlitz y Waterloo.

Cúbrelos con tierra y déjame trabajar—

yo soy la hierba; yo lo cubro todo.

Y amontónalos en Gettysburg,

y amontónalos en Ypres y Verdún.

Cúbrelos con tierra y déjame trabajar.

Dos años, diez años, y los pasajeros preguntan al revisor:

¿Qué lugar es este?

¿Dónde estamos ahora?

Yo soy la hierba.

Déjame trabajar.

En alemán existe la expresión «Gras drüber wachsen lassen» (literalmente, «dejar que crezca la hierba»), que significa dejar pasar el tiempo hasta que algo se olvide o se entierre. Se trata de seguir adelante—silenciosamente, a veces quizá de manera conveniente.

La hierba es como una alfombra. Cubre todo lo que hay debajo.

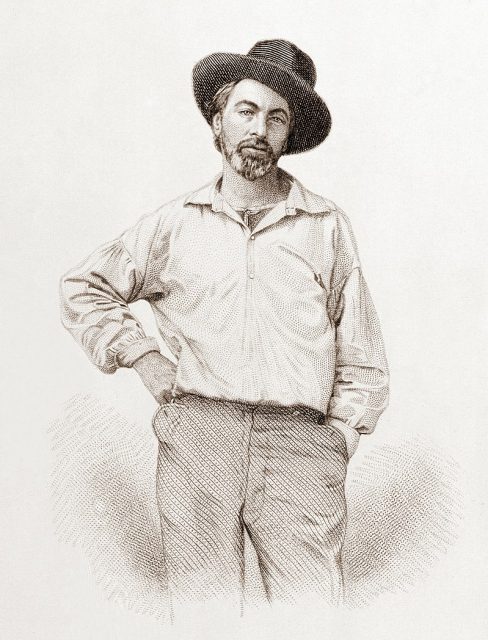

En su colección de poemas Leaves of Grass, Walt Whitman la llama «el bello cabello no cortado de las tumbas.»

Continúa:

Tiernamente te usaré, hierba que se riza,

puede que transpires desde los pechos de jóvenes,

puede que, si los hubiera conocido, los habría amado,

puede que seas de ancianos, o de hijos arrebatados pronto del regazo de sus madres;

y aquí estás, los propios regazos de las madres.

No es una imagen sentimental, sino profundamente física, radical en su ternura. La hierba se convierte en el medio por el cual los muertos regresan a los vivos—no en la gloria, sino en el verdor. No es decorativa. No es cultivada. Crece a su manera, rizándose suavemente sobre los muertos.

Rechaza la verticalidad de los monumentos y ofrece, en su lugar, la lógica horizontal del igualamiento.

Donde la piedra insiste en la permanencia, la hierba acepta la descomposición.

Crece sobre las fronteras, ignora las inscripciones y acaba reclamando el suelo contra toda pretensión de propiedad.

La hierba no se interesa por el legado. No conmemora: absorbe.

La sepultura de Ricardo III cuenta una historia extraña y conmovedora. Tras su muerte en Bosworth, su cuerpo fue llevado a Leicester y enterrado sin ceremonia en el coro del monasterio de los frailes grises—un lugar de descanso modesto para un rey.

Pero esa tumba también se perdió. Cuando Enrique VIII ordenó la disolución de los monasterios, el convento fue destruido, y cualquier marcador que hubiera existido sobre sus restos desapareció. Durante más de quinientos años, nadie supo con certeza dónde reposaba.

En 2012, los arqueólogos lo encontraron bajo un aparcamiento municipal en Leicester. Asfaltado, sin señal, casi olvidado.

Un monarca reducido a mito, hallado bajo líneas pintadas y capas de alquitrán.

Sin tumba, sin hierba: solo capas de tierra y asfalto.

En 2015, Ricardo III fue enterrado de nuevo en la catedral de Leicester, bajo piedra tallada y solemne ceremonia.

El monarca finalmente obtuvo su monumento.