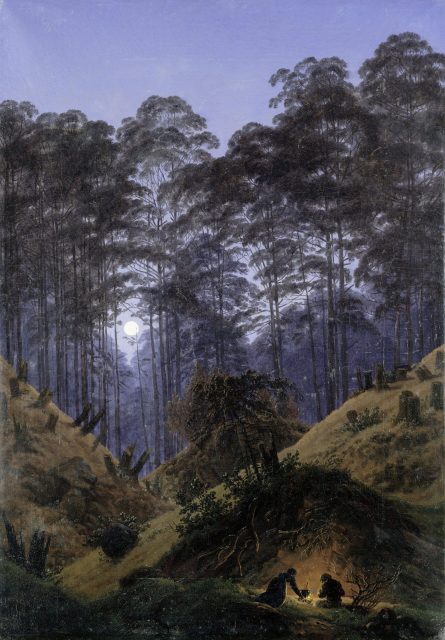

«Ahora acostaos junto al fuego y descansad, hijos míos, mientras nosotros vamos a cortar leña; cuando terminemos volveremos a recogeros.» Esto es lo que la madre dice a Hänsel y Gretel en el célebre cuento de los Hermanos Grimm. Encender el fuego es el último gesto de cuidado doméstico que los padres ofrecen antes de dejar a sus hijos a su suerte.

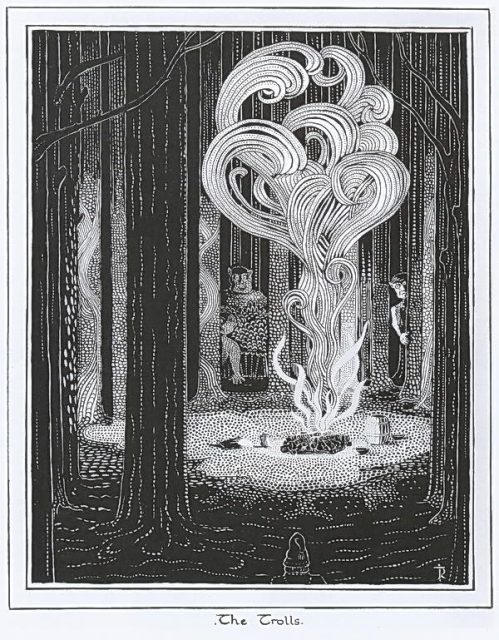

En Hänsel y Gretel, el bosque es un paraje laberíntico, el arquetipo de lo desconocido. No ofrece ni cobijo ni consuelo, y la comida se reduce a unas cuantas bayas. Para los niños, sobrevivir por sí solos resulta imposible. La hoguera se alza como una isla de esperanza y civilización en medio de ese desierto, una frágil promesa de regreso. Su luz marca el último umbral antes de lo desconocido que acecha más allá. En realidad, sin embargo, no es más que un recurso en la puesta en escena de los padres, una ilusión de cuidado que encubre la traición.

Para hacer creer a los niños que sus padres siguen cerca cortando leña, el padre ata una rama de modo que golpee contra un árbol movida por el viento, un rudimentario efecto sonoro que sostiene la ilusión de protección. Aunque los niños han escuchado el plan de sus padres, continúan aferrándose a la esperanza. Podrían regresar a la casa familiar antes de la puesta de sol, guiados por las piedras o las migas de pan que Hänsel dejó en el camino. En lugar de eso, hipnotizados por la promesa de regreso, permanecen junto al fuego. La esperanza, llevada más allá de toda razón, se convierte en una trampa.

El fuego mismo se convierte en un reloj. A medida que consume su leña, va descontando el tiempo como un reloj de arena, midiendo cuánto puede durar la ilusión antes de derrumbarse en la verdad. Entonces los niños han de aceptar que nadie va a volver.