Durante mi adolescencia rebelde, pasé por una larga etapa en la que vestía exclusivamente de negro, con el pelo teñido a juego. Afortunadamente, se desvaneció con la pubertad y dio paso a una relación más matizada con el color. Sin embargo, algo sí quedó: una cierta desconfianza hacia quienes insisten en vestirse solo de negro.

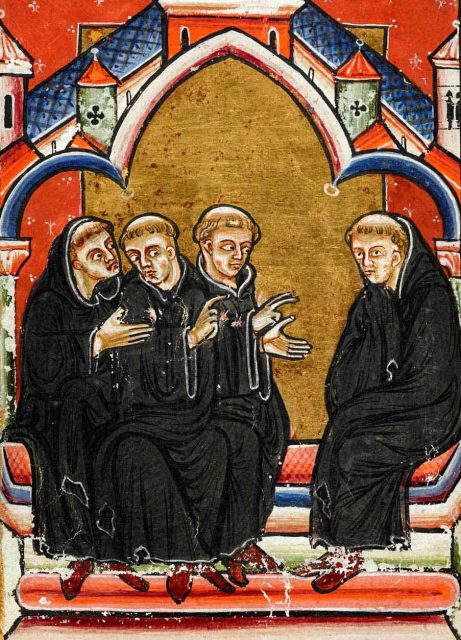

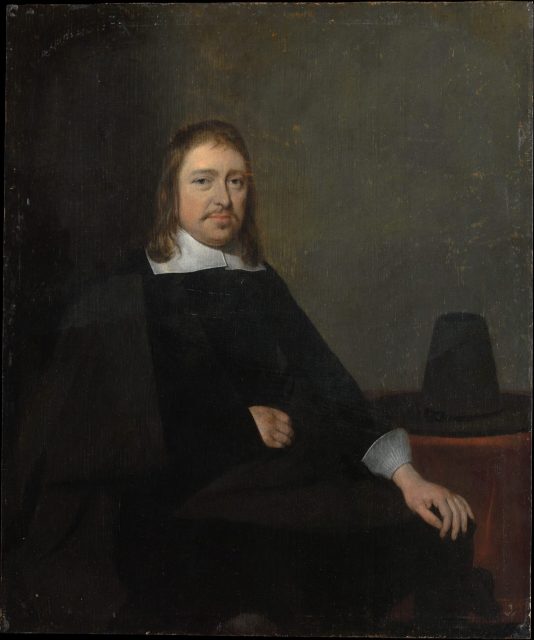

Ningún color tiene la misma carga en la forma de presentarse. El negro ha oscilado desde hace mucho entre extremos: autoridad y disidencia, humildad y elegancia, luto y distancia emocional. Los monjes lo llevaban para renunciar al mundo. La corte española lo convirtió en una declaración de poder, tiñendo sedas y terciopelos estructurados en un negro profundo y saturado, posible gracias a los avances tecnológicos y al acceso a las Américas. Los holandeses, bajo la contención calvinista, vestían de negro de forma más modesta, pero con no menos deliberación. En todos los casos, el negro era a la vez mensaje y materia.

En el siglo XX, su presencia rotunda fue apropiada por grupos de todo tipo. Las SS lo usaban para sugerir estatus de élite y provocar miedo. Los anarquistas lo emplearon para rechazar banderas y naciones. El Black Bloc lo transformó en anonimato táctico. Los Panteras Negras lo convirtieron en símbolo de orgullo, militancia y resistencia visible. Muchos artistas e intelectuales siguen vistiéndolo hoy, quizá convencidos de que la gravedad del pensamiento se expresa mejor en la ausencia de color.

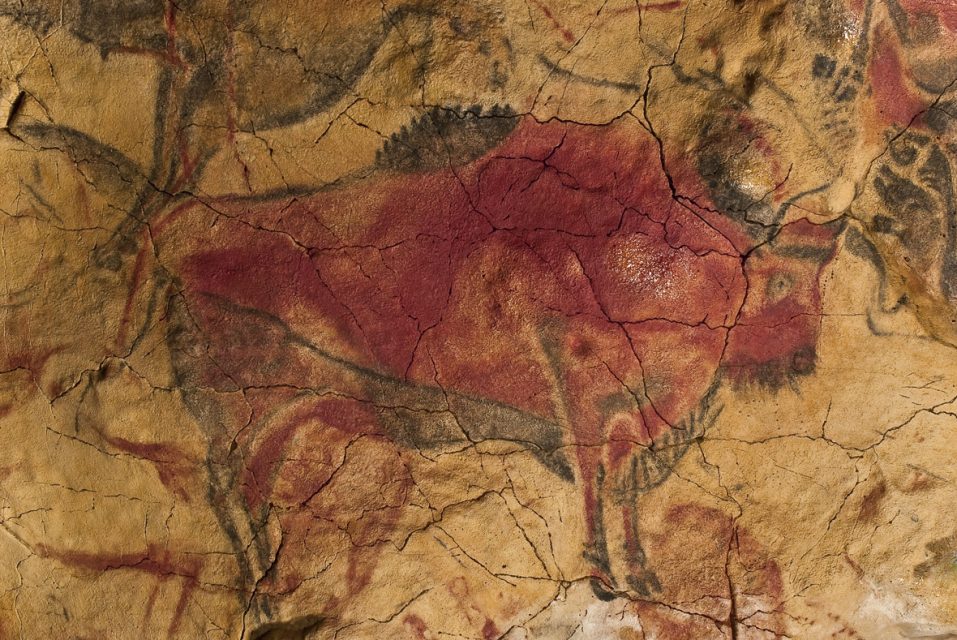

En la pintura, el negro fue uno de los pigmentos más antiguos y accesibles, habitualmente en forma de carbón o hollín. Sorprendentemente, estos materiales siguen usándose hoy como negro de humo o negro de hueso.

Desde las cuevas prehistóricas hasta los manuscritos medievales, el pigmento negro se usaba sobre todo para contornear figuras, definir bordes y marcar contrastes. Durante el Renacimiento, el negro puro rara vez se utilizaba solo. Los pintores preferían superponer mezclas como laca de grana con índigo, o sombra natural con azurita, buscando una oscuridad más cálida y viva que la del negro, que se consideraba plano y sin vida.

El Barroco cambió esto. Pigmentos mejorados como el negro marfil, junto con composiciones teatrales que usaban la oscuridad para modelar el espacio y aumentar la tensión dramática, hicieron del negro una fuerza central cargada de gravedad, peso moral y tensión.

En el siglo XIX, el negro adoptó roles divergentes. En las obras tardías de Goya, especialmente en las Pinturas Negras, se vuelve denso y envolvente, se cuela por las paredes y penetra todos los colores. El negro de Manet es directo, frontal, sin disculpas. No lo suaviza ni lo esconde en la sombra. Sus negros definen la estructura de la imagen, muchas veces convirtiéndose en su eje visual.

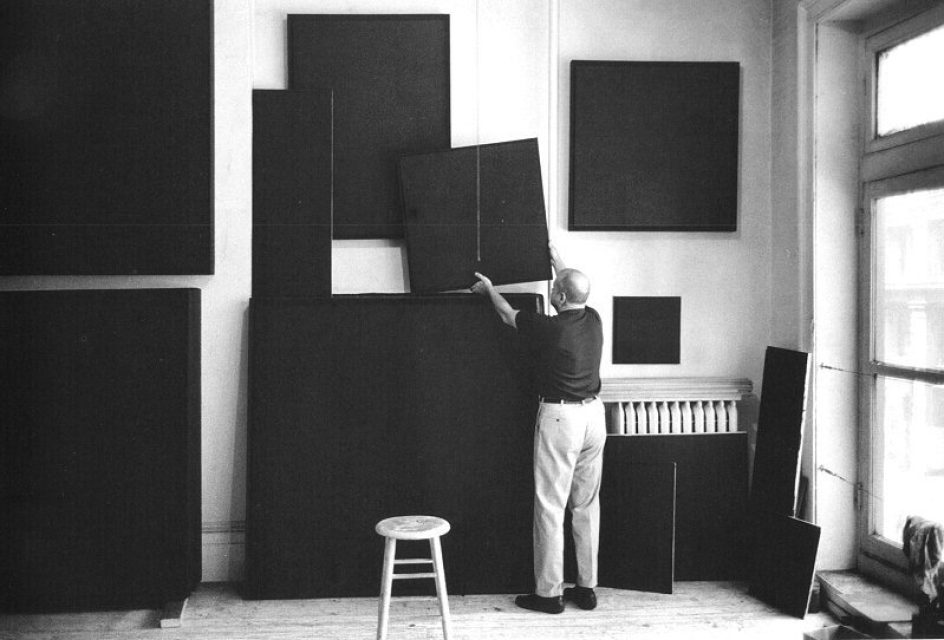

El siglo XX, con su fuerte creencia en el progreso y las rupturas, vio aparecer el Cuadro negro de Malevich, lo que él llamó el “cero de la forma”, un final del ilusionismo, la narrativa y la referencia externa. Reinhardt pintó cuadrículas casi negras y las llamó los últimos cuadros que alguien podría hacer.

Max Beckmann, más interesado en la condición humana que en la pureza o la reducción, dijo en 1919: “Mi humildad ante Dios ha terminado… Mi religión es el desafío a Dios… En mis cuadros le reprocho todo lo que ha hecho mal.” Para él, un cuadro que no asumiera el sufrimiento era impensable. También lo era uno sin negro. Ya en su exilio americano, hablando apenas inglés, se le recuerda caminando por el estudio antes de instar a sus alumnos, con insistencia, a usar “More blek”.